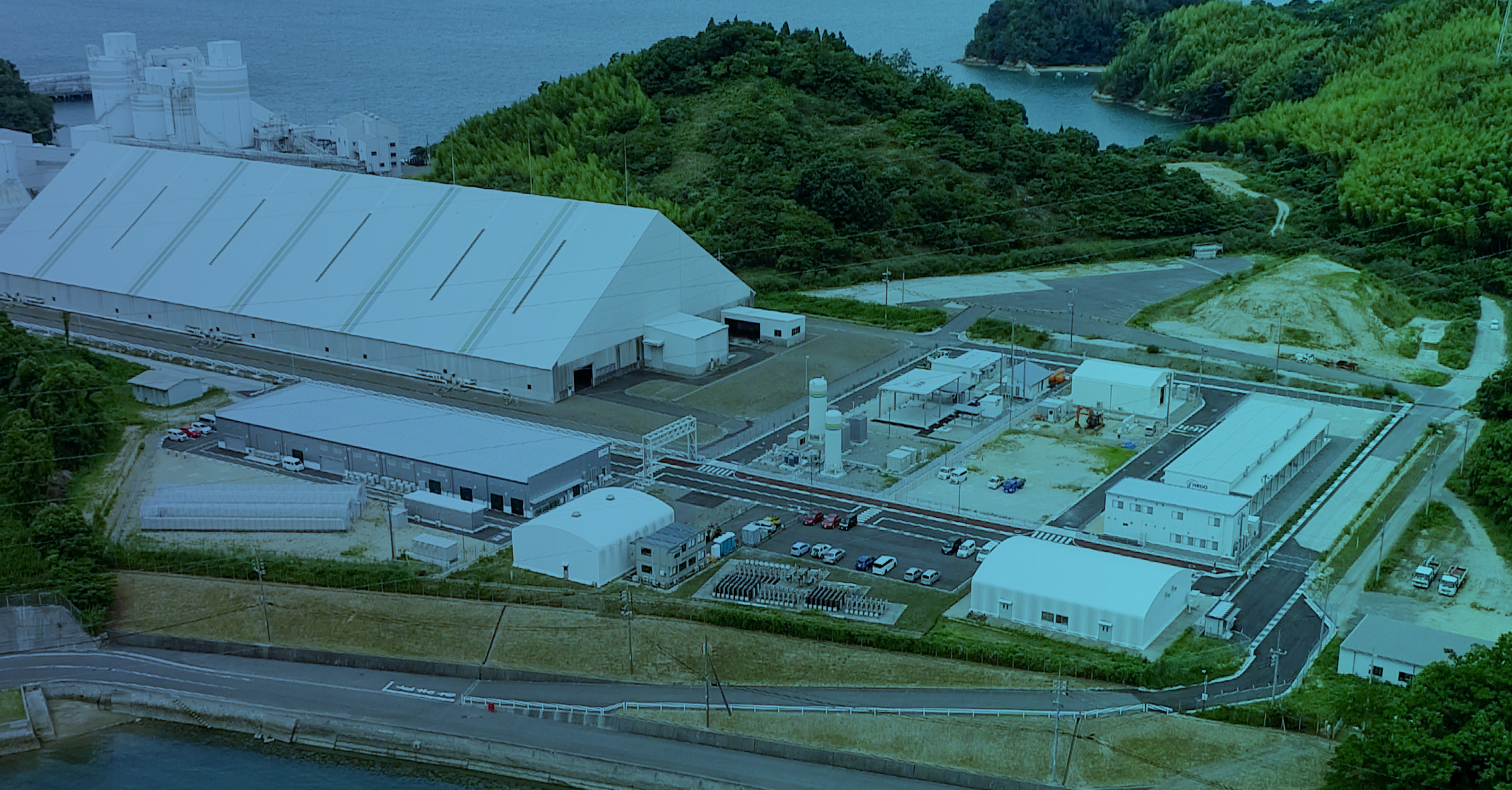

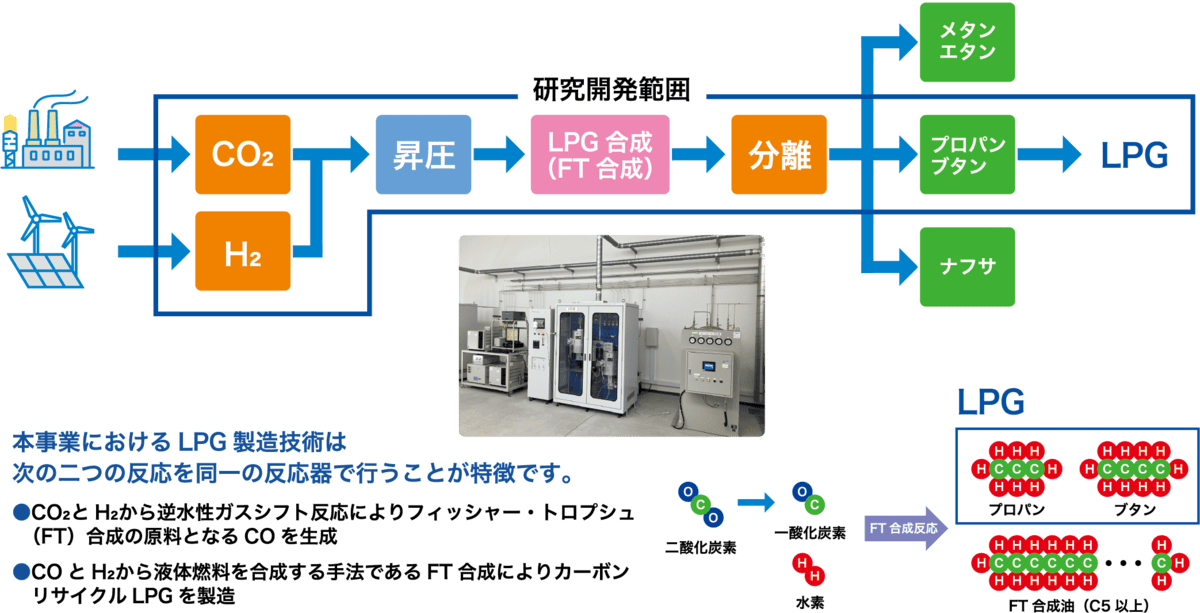

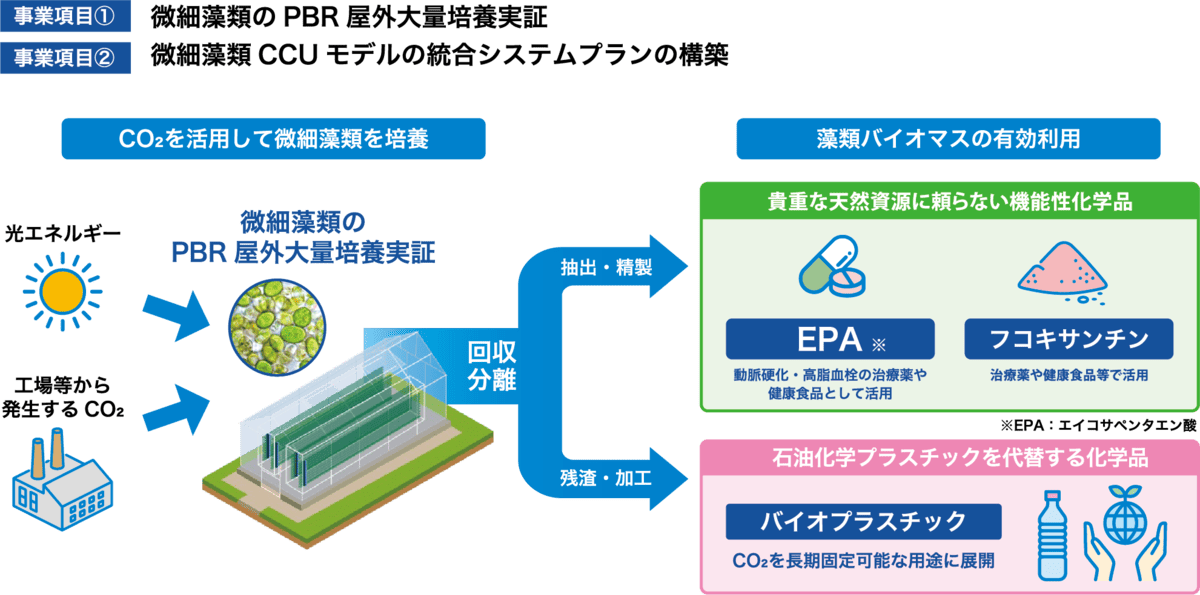

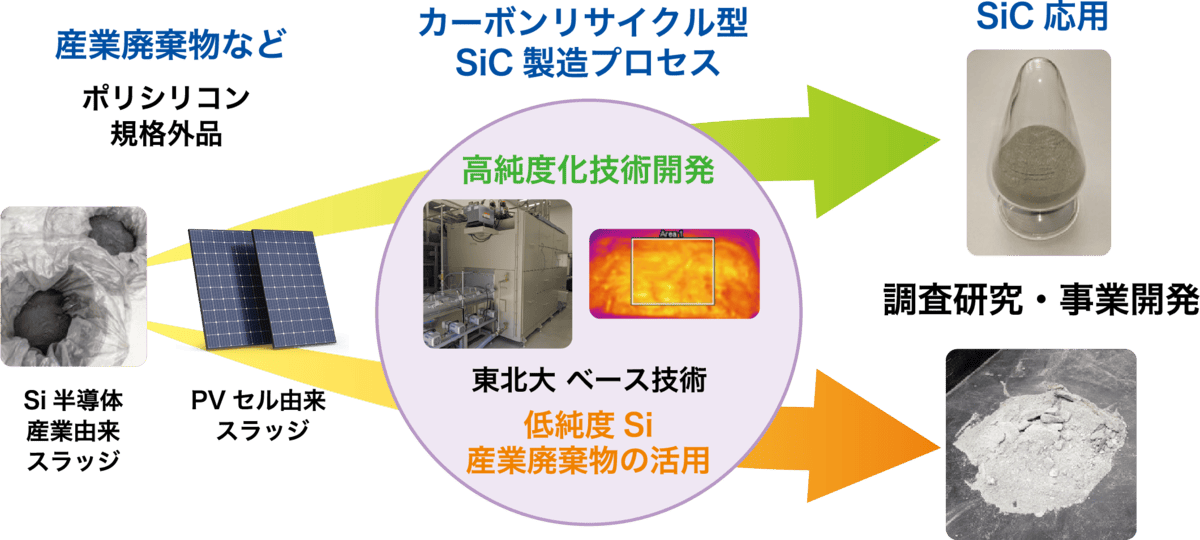

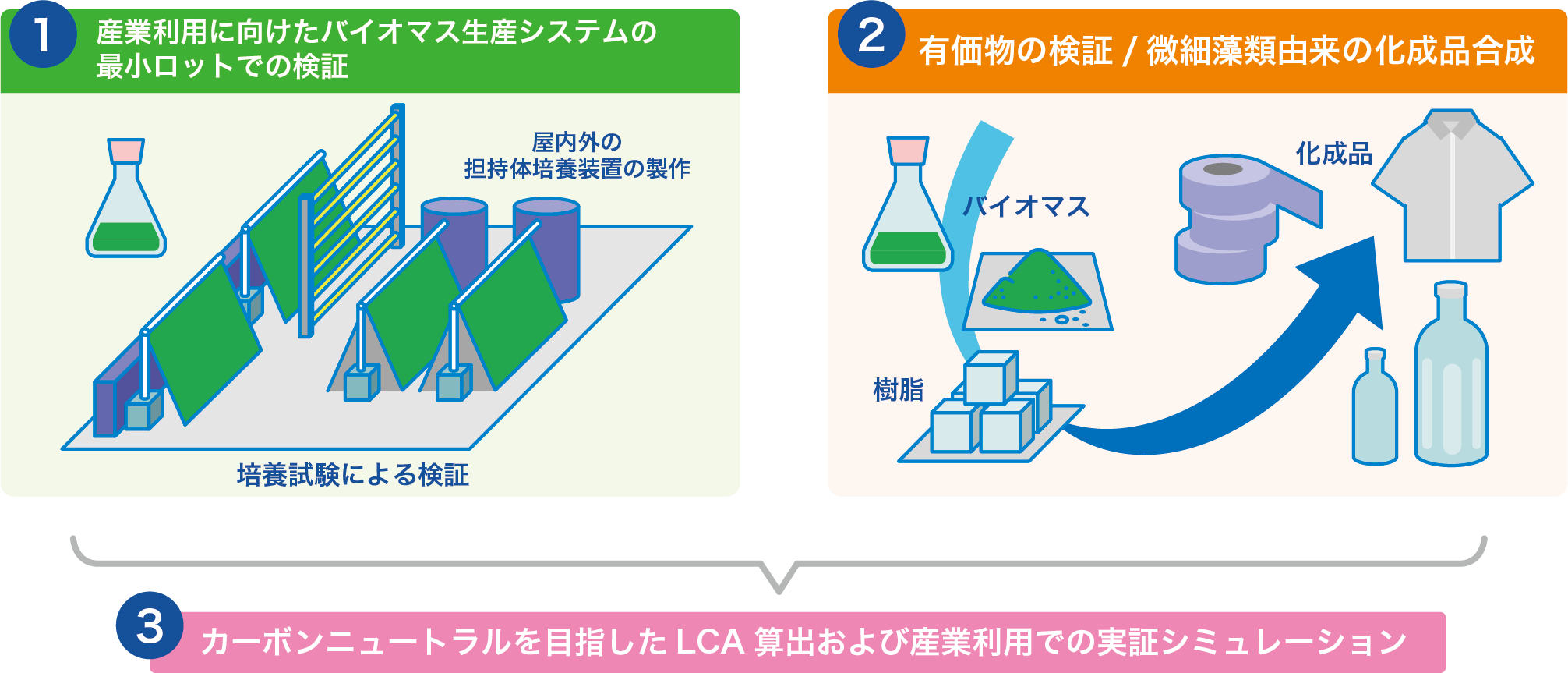

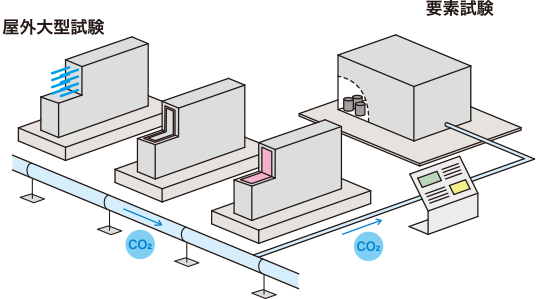

風光明媚な瀬戸内海の真ん中に浮かぶ、広島県・大崎上島に2019年に経済産業省から発表された「カーボンリサイクル3Cイニシアティブ」に基づき、カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現を志す、複数の企業や大学などの活動拠点を整備することになりました。カーボンリサイクルの要素技術開発や実証研究を、ひとつの場所で集中的・横断的に実施することにより、当該分野のイノベーション・実用化を加速させることを目指します。また、要素技術開発や実証研究の内容や成果を紹介することで、日本の最先端技術を世界中に向けてアピールします。